¿CÓMO TIENE QUE SER UNA POLITICA PROGRESISTA PARA EL CAMPO?

En el 2020, el primer año de la presidencia de Alberto Fernández, la atención ciudadana volvió a posarse, en más de una ocasión, sobre la planicie pampeana. Los principales estímulos para ello surgieron del gobierno nacional y de sus aliados, que en dos ocasiones abrieron una discusión sobre cuestiones referidas a derechos de propiedad y acceso al suelo. La primera, en el mes de junio, fue la mal concebida –y pronto fallida– expropiación de la firma Vicentin, una de las exportadoras de granos más importantes del país. En octubre, el foco de atención giró hacia la propiedad del suelo y la agricultura en pequeña escala. La puesta en marcha de un programa de labranza agroecológica por los animadores del Proyecto Artigas en una parcela cuya propiedad era objeto de disputa ante la justicia lanzó el tema a la tapa de los diarios. Impulsada por el dirigente social Juan Grabois, esta modesta iniciativa contó con el apoyo de varios funcionarios públicos, y concitó importantes apoyos en la coalición gobernante. Aunque el presidente se mostró reticente a suscribirla en todos sus términos, estuvo lejos de desestimarla. Poco después, Fernández sumó otra idea al debate: propuso crear huertas y empresas agrícolas familiares en tierras fiscales que, desde su punto de vista, permanecen desaprovechadas. Esta propuesta, sin embargo, no fue seguida de ninguna iniciativa concreta.

A fines de diciembre, la atención pública volvió a enfocarse sobre uno de los temas que ha estado en el centro de la discusión sobre el problema agropecuario desde hace más de medio siglo: ya no derechos de propiedad y acceso al suelo sino intervención en los mercados agropecuarios con el fin de regular el volumen de la oferta exportable y, por esta vía, incidir sobre los precios internos de los alimentos. Con el fin de atacar un problema de indudable relevancia como es el alza del valor de la canasta alimentaria (en particular de las carnes, que habían experimentado fuertes incrementos en los meses previos), el Ministerio de Agricultura prohibió las exportaciones de maíz por el término de varios meses. Al apelar a un instrumento que en otras ocasiones ha traído algún alivio temporario, pero al precio de frenar el crecimiento del producto agrario en el mediano y largo plazo, el gobierno parece poco consciente de la importancia de conciliar ambos planos. En caso de que tenga alguna respuesta para este dilema, optó por no darla a conocer.

No hay nada que celebrar en estos desaciertos. La torpeza del proyecto de expropiación de Vicentin, la ineptitud e ignorancia demostrada por Grabois y los promotores del Proyecto Artigas, el desconocimiento de los problemas del mundo de la producción agropecuaria que suelen revelar las expresiones del jefe de estado y, por fin, la muy poco imaginativa respuesta con que el gobierno aspira a controlar el incremento de los precios agropecuarios le han hecho un pobre favor a todos los interesados en reflexionar, de manera calma y razonada, sobre cuál debe ser la contribución del sector rural a la construcción de un país mejor. Todos estos pasos en falso, todas estas medidas que tienen más de pasado que de futuro, nos confirman la necesidad de mirar en otra dirección si es que pretendemos responder la gran pregunta por la forma que debería adoptar, en un país que todavía enfrenta el desafío de convivir con la pandemia de Covid-19, una política progresista –es decir, una política inspirada en el deseo de hacer de la Argentina una sociedad más igualitaria y más generosa con sus clases populares– para el campo. ¿Cuáles son las grandes coordenadas que deben inspirar una política pública progresista para el sector agroexportador que domina la economía de la pradera pampeana y que, en las últimas décadas, gracias al cambio tecnológico y la siembra directa, también se ha expandido a distritos ubicados más allá de esta región? Este ensayo propone una respuesta.

¿Cuáles son las grandes coordenadas que deben inspirar una política pública progresista para el sector agroexportador que domina la economía de la pradera pampeana y que, en las últimas décadas, gracias al cambio tecnológico y la siembra directa, también se ha expandido a distritos ubicados más allá de esta región?

El progresismo y el campo en la historia nacional

Para abordar el problema que motiva este ensayo puede ser de utilidad dar un rodeo por la historia, y comenzar recordando que el progresismo nunca encontró mucho eco en los distritos rurales de nuestro país y, más importante, que el mundo rural jamás logró producir agentes de cambio político de relevancia. La política progresista no pudo arraigar en la pampa moderna y capitalista, donde desde muy temprano gravitó de manera ostensible la gran propiedad terrateniente. Y tampoco pudo echar raíces en ese otro interior, el de bosques, sierras y valles, donde desde el comienzo existió y todavía existe un mundo de pequeños productores familiares pobres y poco amigos del mercado. A lo largo de la historia, el campo fue, y todavía sigue siendo, tierra extraña e indócil para todas las formas posibles de la política que tiene a la democracia social o a la equidad como horizonte deseable.

De hecho, cuando la Argentina recién comenzaba a perfilarse como nación independiente, progreso social y campo ya representaban polos opuestos de la vida pública. Es así que, en el Facundo (1845), Sarmiento describió a la campaña como el lugar del arcaísmo social y productivo pero también del atraso político, y a la ciudad como el espacio de la novedad y la modernidad. El paso del tiempo no desmintió su diagnóstico. A lo largo del siglo XX, el progreso político siempre tuvo su motor en la ciudad, que primero empujó la democratización y la inclusión plena de las mayorías en la disputa política y luego, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, le impuso al país todo un salto cualitativo en el plano de la distribución del ingreso y la justicia social. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo los puentes. Pero este contraste entre campo y ciudad mantiene su vigencia: todavía hoy las causas que hacen de la Argentina un país mejor –más inclusivo y tolerante, más abierto e igualitario– suelen tener impronta urbana.

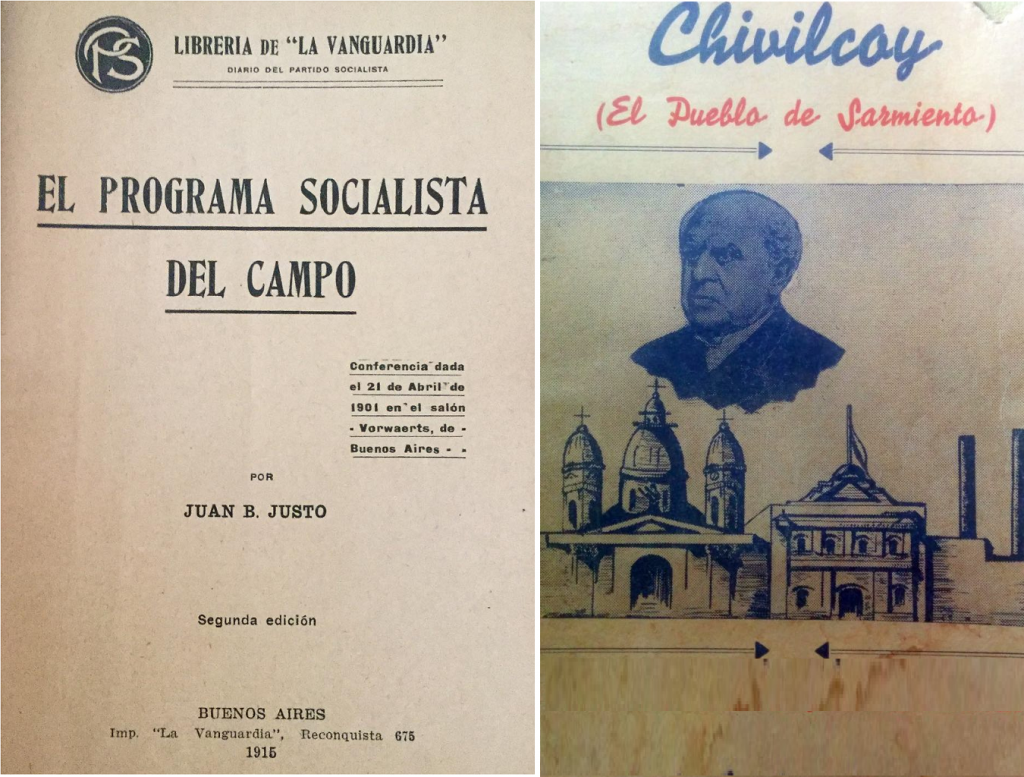

Sin embargo, una y otra vez el campo volvió a evocar promesas de futuro, e inspiró deseos de renovación social. A comienzos de la era liberal, muchas figuras públicas creyeron que el destino del país dependía del éxito de una política agraria dirigida a promover la división de la gran estancia ganadera que por entonces era uno de los rasgos distintivos de la fértil pradera pampeana. En 1868, cuando llegó a la Casa Rosada, Sarmiento invitó a los argentinos a soñar con la formación de “cien Chivilcoy”, esto es, con la creación de un centenar de centros agrícolas que le dieran una impronta participativa y democrática a la vida social en los distritos rurales. Como muchos de sus contemporáneos, el segundo presidente del país unificado soñó con una campaña de agricultores que labraran su propia tierra, parecida a la que por entonces cobraba forma en las praderas de América del Norte. Juan B. Justo fue uno de los que, un cuarto de siglo más tarde, recogió esa antorcha. El combate contra la gran estancia fue una de las grandes banderas del Partido Socialista que Justo lideró con mano de hierro hasta su muerte en enero de 1928. La empresa familiar en tierra propia, argumentó una y otra vez el líder socialista, era el suelo sobre el cual florecería una sociedad más educada, participativa y democrática y, también, una agricultura más eficiente y más dinámica.

El mundo sobre el que reflexionaron tanto Sarmiento como Justo era un mundo en el que el campo era algo más que un productor de alimentos y materias primas: había sido, desde el comienzo de los tiempos, el hogar de la mayor parte de los habitantes del planeta, así como la principal fuente de alimentos y energía, recursos y riqueza, de la población mundial. Muy entrado el siglo XIX, este cuadro había cambiado menos de lo que a veces nos gusta recordar. Cuando Sarmiento llegó a la presidencia, siete de cada diez argentinos todavía vivían en el campo. Y tengamos en cuenta que, ya entonces, la Argentina se destacaba por su muy elevado grado de urbanización. Para 1800, más del 95 % de la población mundial residía en la campaña y, un siglo más tarde, el campo todavía alojaba al 85 % de los habitantes de la Tierra.

La población rural era mayoritaria incluso en países dinámicos y modernos como Estados Unidos, donde hacia 1860 aún representaba 4/5 del total; recién hacia 1920 la población urbana superó a la rural en lo para entonces ya era la principal potencia industrial del mundo. Tener presente este panorama es importante porque nos recuerda que, en 1901, cuando Justo redactó su “Programa Socialista del Campo” poniendo en el centro de sus preocupaciones al problema de la distribución del suelo, las ciudades no eran más que islas (algunas grandes, otras pequeñas) dentro de un inmenso mar rural.[1]En un escenario de estas características, concentración de la tierra y control sobre sus frutos significaba, de manera muy directa, desigualdad social. La propiedad del suelo y de sus productos, más que la propiedad del capital, o las creaciones de la manufactura y los servicios, había sido el mayor productor de desigualdad a lo largo de la historia y, hacia la Primera Guerra Mundial, en gran medida todavía lo seguía siendo. Al menos desde Marx estaba claro que los vientos de la historia trabajaban en favor de la industria y la ciudad. Pero esa victoria pertenecía al futuro. Salvo en unas pocas regiones muy urbanizadas del planeta, para el grueso de la población mundial el gran terrateniente seguía constituyendo, más que cualquier otra figura, el emblema del poder y la riqueza.

A lo largo de la historia, el campo fue, y todavía sigue siendo, tierra extraña e indócil para todas las formas posibles de la política que tiene a la democracia social o a la equidad como horizonte deseable.

Considerando estas circunstancias, no extraña que la idea de que una sociedad democrática debía asentarse sobre un orden rural igualitario, dominado por productores independientes, fuese un tema frecuente en la reflexión política y social de la era de las revoluciones que, en los siglos XVIII y XIX, aspiraron a refundar el orden social. La república norteamericana colocó al problema de la democracia agraria en primer plano, y los ecos de esa experiencia tuvieron un poderoso impacto en la imaginación política de América Latina. En la Argentina, la celebración del productor independiente en tierra propia no fue patrimonio exclusivo de los liberales del siglo XIX ni, en etapas posteriores, se mantuvo circunscripta a la izquierda. Con variable intensidad y con distintos horizontes políticos, este tópico mantuvo su vigencia por largas décadas en el arco liberal y democrático, y su influjo se observa en distintas formaciones y tradiciones políticas de signo progresista.

El siglo XX ofrece numerosos ejemplos de estas creencias. Así, por ejemplo, la idea de que la redención de la campaña sería el resultado de una distribución más amplia de la propiedad del suelo, de la creación de un campo de agricultores propietarios, está presente en las iniciativas de Tomás Le Bretón, el ministro de Agricultura del presidente Marcelo T. de Alvear. Se observa, también, en las promesas de reforma agraria que tanto los radicales como el coronel Perón formularon como parte de los programas con que concurrieron a las cruciales elecciones de febrero de 1946. Todavía en la década de 1960 el deseo de favorecer la división del suelo seguía inspirando a parte considerable del arco progresista. Es cierto que esta tradición de interpretación del problema rural fue perdiendo brillo desde entonces, pero también que sus ecos nunca terminaron de apagarse. Y no sólo porque todavía en la década de 1970 esa patrulla perdida que era nuestro comunismo seguía insistiendo en la necesidad de combatir la alianza entre latifundio e imperialismo, a la que los seguidores de Ghioldi y Codovilla continuaban describiendo como el gran obstáculo para el progreso económico de la nación. También porque fuera de este rincón ideologizado del campo político la idea de que un campo de agricultores propietarios es superior tanto desde el punto de vista social como desde el productivo continua dominando el sentido común de no pocos argentinos de a pie y de una parte considerable de nuestras elites dirigentes. De hecho, muchos de los que admiten –e, incluso, celebran–, la existencia de grandes empresas que operan en terrenos tales como la producción industrial o la economía de servicios se irritan ante la existencia de empresas agrarias de gran tamaño. Y esto nos confirma que, en nuestros días, una considerable proporción de los argentinos sigue pensando que un campo de agricultores propietarios pequeños y medianos constituye el modelo de orden productivo y de sociedad rural al que debemos aspirar.

Sin embargo, antes de que el primer tercio del siglo XX llegara a su fin, la lucha por este ideal ya era uno de los tantos cadáveres arrojados al cementerio de ilusiones de nuestra historia. La explicación más habitual de este fracaso sugiere que los deseos reformistas de las mayorías habrían sido vencidos por el poder de la elite terrateniente. La puja entre democracia y latifundio se habría resuelto en favor de este último. Sin embargo, razonar de este modo es no entender la naturaleza del problema. La resistencia propietaria siempre ocupó un papel de segunda importancia en la supervivencia del orden rural forjado al calor de la expansión de la frontera en el siglo XIX. Y esto es así porque, como en muchos otros ámbitos, las ideas reformistas sólo se vuelven poderosas cuando logran movilizar amplios apoyos sociales y cuando son capaces de inspirar la acción política. En lo que a la reforma de nuestro campo se refiere, eso jamás sucedió.

En la Argentina, la celebración del productor independiente en tierra propia no fue patrimonio exclusivo de los liberales del siglo XIX ni, en etapas posteriores, se mantuvo circunscripta a la izquierda.

Ya en la era liberal faltaron los actores capaces de empujar un programa de transformación del régimen de tenencia del suelo como el abrazado por Sarmiento o Justo. Y ello se explica, ante todo, por la capacidad inclusiva del patrón de desarrollo articulado en torno a las exportaciones agrarias. Pese a todo lo que se ha dicho sobre la dura condición de los agricultores y los trabajadores del campo, en la era liberal hubo importantes mejoras en los distritos rurales de la región pampeana, que también alcanzaron a los que estaban en la base de la sociedad. El crecimiento exportador no fue un proyecto para pocos. Es indudable que enriqueció como nunca antes a los grandes terratenientes, y que los convirtió en la clase propietaria más opulenta de América Latina. Y también que, al valorizar el suelo, acrecentó la desigualdad de fortuna e ingresos. Ello no significa, empero, que los del medio y los de abajo empeoraran su condición en términos absolutos. Todo lo contrario. En una sociedad rica en tierra, pero pobre en destrezas empresariales y en energía humana, el crecimiento exportador requirió de la colaboración de chacareros y trabajadores, transportistas y peones. Sin la creación de cientos de pequeñas y medianas empresas agrícolas y ganaderas, sin la incorporación de miles de trabajadores al proceso productivo, esa expansión no podría haber tenido lugar. De allí que el resultado del crecimiento exportador de la era liberal fuese, además de terratenientes opulentos, grupos propietarios más diversos y numerosos, salarios más elevados y, por supuesto, más oportunidades de progreso para amplios sectores de la población rural.[2]

Pero lo que pasó en los distritos rurales no es lo único que cuenta. Igualmente relevante es que, también en la ciudad, el patrón de crecimiento exportador tuvo una considerable capacidad inclusiva. Que la principal potencia exportadora de América Latina fuese también la nación más industrializada del subcontinente nos indica la relevancia del proceso de diversificación económica que se desplegó al calor del crecimiento de las exportaciones agrarias. Tanto es así que, desde la década de 1870 y hasta la Gran Depresión, la producción industrial creció más rápido que la agropecuaria, y para el fin de la década de 1920 representaba, según estimaciones confiables, el 19.5% del producto total (cuando México, Brasil y Chile no alcanzaban al 13%).[3]Gracias al impulso que provenía de los distritos rurales, y que la ciudad multiplicó al calor de la expansión de la manufactura y los servicios, esa estrella de la Primera Globalización que fue nuestro país ofreció, junto con Uruguay, los salarios más altos de América Latina y muchas oportunidades de progreso económico y movilidad social. Estos fueron los principales determinantes del fenómeno social que dio su marca al período: el arribo de millones de inmigrantes europeos.

No siempre se repara lo suficiente en que la elevada productividad agraria de la era del crecimiento empujado por las exportaciones y la sostenida expansión de la industria y los servicios convirtieron a la Argentina en uno de los países más urbanizados del planeta. Para 1914, más de la mitad de la población del país y –todavía más relevante– casi dos tercios de la población de las provincias pampeanas ya tenían residencia urbana. La tasa de urbanización de esta república austral estaba por encima no sólo de la de los Estados Unidos sino también de la de Francia y Alemania y, por supuesto, Brasil o Canadá. Además, por una combinación de factores geográficos y políticos, la Argentina también tendió a concentrar su crecimiento demográfico en unas pocas grandes ciudades-puertos, y en particular en Buenos Aires, la mayor urbe de Iberoamérica y del Hemisferio Sur.

Que la principal potencia exportadora de América Latina fuese también la nación más industrializada del subcontinente nos indica la relevancia del proceso de diversificación económica que se desplegó al calor del crecimiento de las exportaciones agrarias

Crecimiento económico, mejora social, urbanización: estos procesos desdibujaron el mundo en el que había vivido Sarmiento y quitaron atractivo al ideal de la democracia agraria. Algunos fragmentos de ese proyecto sobrevivieron –en particular las ideas organizadas en torno al tópico de la impugnación a la gran estancia–, pero su relevancia política disminuyó. Por supuesto, desde el comienzo de la era democrática inaugurada con la reforma electoral de Sáenz Peña, el humor antielitista se hizo sentir con fuerza creciente en el debate público, y ello le dio mayor relieve a la crítica al terrateniente. Las protestas chacareras nacidas en el Grito de Alcorta (1912) amplificaron esas acusaciones. Pero las consecuencias políticas de estos reclamos fueron acotados: las voces de esos arrendatarios que protestaban contra la gran propiedad carecían de vigor no sólo porque protestaban contra un orden productivo que había transformado a la Argentina en el país más exitoso de América Latina sino porque esos agricultores ya entonces constituían un sector muy minoritario de la población nacional.

En el fondo, el problema era que no había motivos de peso para que el proyecto de fundar un campo de farmers encontrase mucho apoyo entre las mayorías de las pujantes urbes argentinas. Y no por falta de empatía popular con el ideal reformista, como se reveló, por ejemplo, cuando, en 1921, los chacareros de la Federación Agraria desfilaron por las calles de Buenos Aires, denunciado la explotación de que eran objeto por parte de los grandes terratenientes rentistas. Pero aún si los federados recibieron numerosas muestras de simpatía, es claro que ningún dirigente de la era democrática creyó que era políticamente atractivo o conveniente forzar a los habitantes de las grandes ciudades –que eran muchísimo más numerosos que los chacareros arrendatarios, y que además estaban mejor organizados, y por tanto pesaban más en la disputa política–, a pagar los costos de una reforma del régimen del suelo que no iba a traerle ningún beneficio evidente a la población urbana.[4]Todo esto permite entender por qué, en esa Argentina muy urbanizada, y que le aseguraba a sus clases populares urbanas un alto nivel de vida y un cierto progreso en el marco del orden establecido, imperaba un reformismo moderado (que en las décadas de entreguerras la UCR supo interpretar mejor que nadie) que, sin embargo, no tenía a la transformación del régimen de tenencia del suelo entre sus temas prioritarios.

La última gran síntesis de la historia económica de América Latina, que debemos a la pluma de Luis Bértola y José Antonio Ocampo, nos ayuda a formarnos una idea más precisa del potencial integrador del patrón de crecimiento exportador argentino. Estos autores nos recuerdan que, a fines de la década de 1920, el producto per cápita argentino era 4,5 veces más alto que el de Brasil y 3 veces más alto que el de Colombia, Cuba o México. Con la excepción de Uruguay y Chile, que estaban en un escalón intermedio, todos los demás países de la región tenían ingresos per cápita que no alcanzaban a la mitad del argentino. Los salarios del país en el que cantaba Gardel también eran muy elevados: en su mejor momento, la década de 1920, su poder de compra era tres veces más alto que el de los de México o Brasil, y se acercaba al de los británicos, franceses o alemanes. Por su parte, los indicadores de desarrollo humano cuentan la historia de un país en que la mejora del bienestar popular no era una expresión vacía. La esperanza de vida al nacer (53 años), la más elevada de América Latina, era 19 años superior a la de México o Brasil. Otros indicadores, como alfabetización o escolarización, también sitúan a la Argentina, junto a su Uruguay, su pequeño vecino rioplatense, en una posición de liderazgo en la región.[5]

En síntesis: aunque nunca tan generosa con sus mayorías como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, Argentina fue, junto con Uruguay, el país latinoamericano que mejor logró capitalizar las oportunidades que ofrecía esa etapa de expansión de la economía global. Gracias al impulso proveniente de la pampa, Argentina logró diversificar su economía, empujar la urbanización, aumentar el ingreso, ampliar las posibilidades de movilidad social y, sobre todo, escalar posiciones en la siempre difícil tarea de incrementar el bienestar popular. El crecimiento exportador benefició –y mucho– a sus grupos propietarios, pero también comprendió a sus expansivas clases medias y a sus mayorías, sobre todo a las de la región pampeana, tanto en el medio urbano como rural. Todo esto dependió, de maneras muy directas, del crecimiento y el empuje de su sector agropecuario. No sorprende que muy pocos quisieran alterar el rumbo o modificar el combustible con el que funcionaba la locomotora de la economía nacional.

aunque nunca tan generosa con sus mayorías como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, Argentina fue, junto con Uruguay, el país latinoamericano que mejor logró capitalizar las oportunidades que ofrecía esa etapa de expansión de la economía global

La era de la industria

Este cuadro cambió de manera drástica con la Gran Depresión que comenzó tras el derrumbe financiero de 1929. Ese país muy urbanizado y de alto nivel de vida, cuya economía se estaba diversificando al calor de la expansión de su mercado interno pero que todavía dependía de manera crucial de sus exportaciones agrarias, sufrió un duro golpe cuando el mercado mundial le dio la espalda. Allí comenzó una nueva etapa de la vida nacional en la que el campo perdió su condición de motor del crecimiento para convertirse en algo más modesto: un proveedor de alimento barato para la población nacional y en un generador de divisas con las que sostener la expansión del mercado interno y en particular de la manufactura, el sector de actividad que el cierre del mercado mundial estaba transformando en el más dinámico de la economía nacional.

Como consecuencia de la Gran Depresión, primero de manera reactiva y luego de modo cada vez más deliberado, el país debió buscar una ruta alternativa para promover su crecimiento y elevar el nivel de vida de sus mayorías. La atonía de los mercados para las exportaciones agropecuarias obligó a mirar con mayor atención hacia adentro, y puso en el centro de la escena al que era, por entonces, el mercado interno más grande y más próspero de América Latina. La drástica contracción de las importaciones de la primera mitad de la década de 1930 abrió nuevas oportunidades de negocios, expandidas poco más tarde durante los años de aislamiento de la Segunda Guerra. En este marco, la industria volcada sobre el mercado interno comenzó a desempeñar un papel de mayor relevancia, convirtiéndose en el sector líder de la economía nacional. La victoria de Perón en las elecciones de 1946 confirmó ese camino, acentuando el proteccionismo e imponiendo al país todo, en el campo y en la ciudad, un nuevo piso de justicia social.

Tras la Depresión, la manufactura fue conquistando los espacios dejados vacantes por la retirada de la producción importada. Ese avance industrial creó nuevas capacidades tecnológicas, y sumó valiosos procesos de aprendizaje al acervo productivo nacional. Pero la Argentina no estaba tan bien dotada para esta nueva etapa como para la clausurada con la Gran Depresión: sin energía barata, sin hierro o carbón, sin un mercado interno de tamaño lo suficientemente grande como para generar economías de escala y sin vecinos prósperos a los que exportarle, carente de una tradición empresarial o técnica destacada, y con salarios muy altos para la media latinoamericana, no puede sorprender que su sector manufacturero nunca lograse tornarse internacionalmente competitivo. La Argentina de la sustitución de importaciones no tuvo a su disposición una pampa industrial que la ayudara a crecer y, sobre todo, que le permitiera robustecer su perfil exportador. Obligada a encerrarse en el mercado interno, incapaz de generar las divisas que demandaba su funcionamiento, siguió dependiendo de las exportaciones agropecuarias para satisfacer sus necesidades de capital, tecnología e insumos importados. Y ello significa que el avance manufacturero iba a ser más trabajoso y, además, que solo podría sostenerse gracias a los recursos aportados –divisas y subsidios– por la pampa.

Pero lo más importantes es que, tras el parate que sucedió a la Depresión, y por un tercio de siglo, el país compensó su menor dinamismo económico con una distribución más democrática de los beneficios del crecimiento

En la América Latina de las décadas de posguerra, no faltaron evaluaciones pesimistas sobre las conquistas de la etapa de industrialización por sustitución de importaciones. Albert Hirschman las sintetizó con esta frase: “se esperaba que la industrialización contribuiría a cambiar el orden social y todo lo que hizo fue producir manufacturas”.[6]¿Se aplica este juicio desencantado al caso argentino? La Argentina de Perón y Onganía estuvo lejos de alcanzar un rendimiento económico brillante. Creció menos que el promedio mundial, y mucho menos que la media latinoamericana. En esas décadas, los países más desarrollados se distanciaron y los menos desarrollados se acercaron. En América Latina, las nuevas estrellas del mundo nacido tras la Gran Depresión fueron naciones mucho mejor dotadas para la actividad manufacturera, como Brasil y México. Así, por ejemplo, entre 1945 y 1972 la industria argentina creció al 4,4 % anual, mientras que la brasileña lo hizo al 8,4%, la chilena al 5,2 %, la colombiana al 6,6 % y la mexicana al 7,4 %.[7]

Pese a su moroso crecimiento, la Argentina de la sustitución de importaciones alcanzó logros relevantes en el plano del bienestar popular. De hecho, si el país perseveró en el camino tomado tras la Depresión fue porque esa opción contó con amplia legitimidad social, reforzada gracias al blindaje que le aseguraba la amplia red de intereses crecidos a la sombra del proteccionismo industrial. Pero lo más importantes es que, tras el parate que sucedió a la Depresión, y por un tercio de siglo, el país compensó su menor dinamismo económico con una distribución más democrática de los beneficios del crecimiento. Todavía en la década de 1970, y pese a que la distancia con las demás repúblicas latinoamericanas se había acortado, una brecha considerable separaba a la Argentina del resto de los países de la región: junto a la Venezuela de la bonanza petrolera, era el país con ingreso per cápita más alto y, otra vez junto con Uruguay, el más igualitario en términos de la distribución del ingreso, así como el que marchaba a la vanguardia en lo que desarrollo humano se refiere. Las repúblicas del Plata eran, por ejemplo, las únicas naciones que tenían una tasa de analfabetismo inferior a los dos dígitos.[8]La era de la sustitución de importaciones no sólo produjo una nueva épica del desarrollo –la Nación Industrial, con su promesa de empleo de calidad y mejora del bienestar para todos– sino también una realidad incluyente.

Pero era quizás inevitable que una estrategia de desarrollo que hacía depender el crecimiento de la manufactura y los servicios de transferencias regulares del sector agropecuario pronto mostrase limitaciones. Atenazada entre un mercado mundial signado por la anemia y una política pública más dirigida a extraer recursos que a estimular el crecimiento del producto agrícola, la economía exportadora perdió rentabilidad y dinamismo. La principal consecuencia fueron treinta años de parálisis de las exportaciones pampeanas. Entre 1930 y 1960, mientras que la población pasó de 12 a 20,6 millones, las ventas al exterior se mantuvieron estancadas. Pocos países sufrieron, en ese período, una regresión productiva tan profunda y prolongada. Y el problema es que la atonía del sector exportador no sólo golpeó al campo: ya en 1950 se había puesto de relieve cuán negativa para el crecimiento del conjunto de la economía podía ser la falta de divisas, la restricción externa.

Recién en los años de Frondizi comenzó a percibirse una tibia recuperación de la agricultura exportable, empujada por avances en la mecanización y el empleo de semillas híbridas. Más tractores y mejores rindes contribuyeron a que el programa desarrollista diera frutos en el campo, y ello contribuyó a que la economía disfrutara de una década de crecimiento ininterrumpido, entre 1963 y 1973. Pero hubo que esperar otros veinte años para que el campo experimentara un salto tecnológico de mayor envergadura, que se prolonga hasta nuestros días, asociado a una mayor inversión de capital por unidad productiva y a la difusión de la tecnología de la siembra directa. En el último cuarto de siglo, estos avances permitieron duplicar la superficie sembrada y quintuplicar la producción de cereales y oleaginosas. Biotecnología, uso más intensivo de fertilizantes y (sobre todo) pesticidas, agricultura de precisión, maquinaria de alta complejidad: ese campo, muy distinto al que fue muchas veces denunciado como símbolo del atraso en las décadas que corren entre la Gran Depresión y Perón, ya no puede describirse a partir de la idea de producción primaria. En esta etapa, la Argentina se ha convertido en país de frontera en innovación agrícola en lo que a agricultura extensiva se refiere. Todo esto fue impulsado por un empresariado que se encuentra entre los más dinámicos del país, y uno de los pocos capaz de proyectarse fuera de sus fronteras.[9]

Mientras tanto, la manufactura que la Argentina había erigido en su sector líder tocó su techo en la década de 1970, cuando su participación en el producto bruto alcanzó el 35%. De allí en adelante, el peso relativo de la industria comenzó a contraerse de manera sostenida hasta representar, en nuestros días, un porcentaje del producto menor que el que representaba en 1914, a fin de la era oligárquica (18%). Quienes sugieren que este retroceso fue consecuencia de la política de la dictadura militar de 1976-83, o de algún otro gobierno que no es de su agrado, no advierten que, lejos de tratarse de un fenómeno específicamente argentino, estamos ante procesos que afectan a todo el planeta. Al observar el gran panorama se advierte que la contracción del sector manufacturero no pudo ser detenida y mucho menos revertida por ninguno de los gobiernos de la democracia. Al igual que en otros sectores de actividad, los abruptos cambios del entorno macroeconómico que el país experimentó desde la década de 1970 hicieron aún más pobre su rendimiento. Pero la causa de fondo de la pérdida de peso relativo de la manufactura –la globalización económica y la constitución de grandes áreas de intercambio que trascienden nuestras fronteras– excede a nuestros problemas domésticos.

el problema es que la atonía del sector exportador no sólo golpeó al campo: ya en 1950 se había puesto de relieve cuán negativa para el crecimiento del conjunto de la economía podía ser la falta de divisas, la restricción externa.

En el último medio siglo, la integración de la economía mundial ha venido impulsando el desplazamiento de la producción industrial hacia Oriente, afectando tanto a las economías de gran tamaño como a las pequeñas, a las dinámicas como a las de rendimiento mediocre o francamente malo (como la nuestra). De hecho, en Europa y América, la contracción manufacturera se observa por doquier. De acuerdo a los datos del Banco Mundial para 2019, los sectores industriales de países como Estados Unidos (11%), Gran Bretaña (9%) y Francia (10%) son aún más pequeños que el argentino (13%). Algo similar se observa en América Latina: con la excepción de México (17%), convertido en un apéndice manufacturero de su gran vecino del norte, el resto de los países de la región de tamaño medio –como Chile (10%) o Colombia (11%)– han visto caer el peso relativo de su industria en las últimas décadas. Por supuesto, el otro término de la ecuación lo representan países como China (27%), Corea (25%), Tailandia (25%), Indonesia (20%), Singapur (20%) o Malasia (21%), donde hoy se localiza gran parte de la producción manufacturera del planeta. En Occidente, sólo Alemania, la gran potencia industrial europea, mantiene un sector industrial de envergadura (19%).[10]Esta caída del peso de la industria se replica en el empleo en el sector que, afectado por el cambio tecnológico y el ascenso de potencias manufactureras de Oriente, también retrocede a ambos lados del Atlántico. Estados Unidos, en su momento la locomotora industrial del planeta, posee muchos menos trabajadores manufactureros (8%) que nuestro país (13%). Y la Argentina tiene, apenas, la mitad que en los años de su apogeo industrial.

Como resultado de este retroceso, y al igual que sucede en muchas otras partes, nuestras empresas manufactureras han perdido capacidad no sólo para empujar el crecimiento sino también para dinamizar los mercados de trabajo urbanos. En la empobrecida Argentina de nuestro tiempo, estas firmas generan cada vez menos empleos, ya sea directos o indirectos. Pero la sed de divisas, en lugar de atenuarse como resultado de la contracción del sector industrial, no ha dejado de aumentar. Además de requerirlas para mantener viva a la actividad de esa manufactura que se halla cada vez más integrada en cadenas de valor que atraviesan fronteras, esas divisas son necesarias para atender las demandas de bienes y servicios de una población cuyos patrones de consumo se encuentran cada vez más internacionalizados. Esto no sólo vale para los grupos de mayores ingresos o las clases medias, esto es, para los que disfrutan de vacaciones en el Hemisferio Norte o consumen iPhone o servicios de streaming. Muchos de los bienes más valorados por nuestras clases populares –productos electrónicos como los celulares y las pantallas, o artículos de vestir como las zapatillas– se producen, total o parcialmente, más allá de nuestras fronteras. De allí que satisfacer los deseos y las demandas de los ciudadanos de menores ingresos, cada vez más intensivos en importaciones, también requiere dólares en abundancia. Finalmente, esas divisas también son necesarias para financiar las erogaciones de un Estado que desde hace varias décadas gasta más de lo que recauda y para hacer frente a obligaciones que, como consecuencia del subdesarrollo del mercado de capitales local, están contratadas en moneda extranjera. Todo esto implica que, sin un sector exportador más dinámico, el país no sólo no está en condiciones de volver a crecer. Tampoco podrá diversificar su economía ni dar respuesta a su mayor asignatura pendiente: arrancar de la pobreza a la mitad de sus habitantes.

Todo esto implica que, sin un sector exportador más dinámico, el país no sólo no está en condiciones de volver a crecer. Tampoco podrá diversificar su economía ni dar respuesta a su mayor asignatura pendiente: arrancar de la pobreza a la mitad de sus habitantes.

El desafío del desarrollo sostenible e inclusivo

Este es el marco en el que es necesario situar la pregunta sobre qué forma debe adoptar en nuestros días una política progresista para el campo. Y para responderla de manera sintética, basta decir que tiene que estar orientada, de manera simultánea, a asegurar tres objetivos que exceden ampliamente lo que sucede en los distritos rurales. Luego de medio siglo de alta inestabilidad macroeconómica y moroso crecimiento, y de una década de estancamiento, el campo debe contribuir a poner a la economía nuevamente en marcha. Al cabo de varias décadas de regresión social, debe ayudar a incrementar el bienestar de una población empobrecida que es, mayoritariamente, urbana. Finalmente, una política progresista para el campo debe perseguir estos objetivos sin degradar el ambiente, esto es, preservando los recursos naturales de los que no somos dueños sino custodios.

Comencemos por este último punto. Lo primero que conviene recordar es que nuestro país todavía no ha asumido plenamente el desafío de producir riqueza cuidando los recursos naturales. En los próximos años, la agenda ambiental adquirirá mayor relevancia. Necesitamos más crecimiento económico y esto, inevitablemente, vendrá acompañado de una mayor presión sobre los recursos naturales. La difusión de la siembra directa, que hoy impera en las tierras destinadas a la agricultura extensiva, constituye una buena noticia, toda vez que contribuye a la preservación del suelo mejor que las formas tradicionales de cultivo. Pero el uso masivo de herbicidas de amplio espectro –especialmente glifosato– que acompañan al cultivo sin arado ni labranza es motivo de preocupación por su posible impacto sobre los humanos y los ambientes naturales. Aun cuando la toxicidad de los agroquímicos utilizados en la agricultura ha venido decreciendo en las últimas décadas, la concentración de glifosato en el ambiente (en los seres vivos y el suelo, y en el lecho de ríos y lagunas) despierta justificadas alarmas, que invitan a seguir muy de cerca el avance de los estudios encarados por las ciencias médicas y ambientales, y a realizar monitoreos más sistemáticos. Igualmente preocupante es el ascenso de las napas freáticas, que reconocidos especialistas ven directamente asociado al retroceso de las pasturas perennes y el avance de la soja, y que se traduce en inundaciones más frecuentes y dañinas. Otros problemas relevantes surgen del avance de la frontera agrícola sobre montes y humedales, que está poniendo en peligro la diversidad biológica de regiones enteras.

En las nuevas generaciones crece la conciencia de que la crisis climática y la destrucción de los recursos naturales son cuestiones de enorme relevancia, que demandan respuestas que no pueden demorarse, y que reclaman un mayor compromiso ciudadano. La política pública, sin embargo, arrastra los pies. Enfocadas en cuestiones más urgentes, ninguna administración de la era democrática se ha mostrado dispuesta a darle verdadero relieve a la temática. Parte del problema radica en que, aun cuando las nuevas generaciones de votantes comienzan a identificarse con la agenda del desarrollo sostenible, la cuestión ambiental todavía carece de suficiente gravitación política y, sobre todo, de peso electoral. De allí que la creación de instituciones públicas en este campo en las últimas décadas refleje mejor las demandas y presiones de la gobernanza global que las convicciones de los grupos dirigentes o los reclamos de la sociedad civil.

Desinterés en la elite dirigente y escaso escrutinio popular ayudan a entender por qué la Secretaría de Ambiente creada en 1991, y más tarde convertida en Ministerio, siempre estuvo presidida por funcionarios sin formación o competencia en la temática ni destrezas organizativas y de gestión de la burocracia estatal. Un religioso sin experiencia en la función pública (Sergio Bergman) y un activista de los derechos humanos que a lo largo de una carrera de más de una década como legislador nunca se identificó con los problemas ambientales (Juan Cabandié) han sido sus caras visibles en el último quinquenio. Los anteriores no fueron mucho mejores. Por supuesto, Ambiente cuenta con cuadros técnicos calificados, que realizan una valiosa tarea. Pero, a esta altura, y dado el limitado reconocimiento que la agenda ambiental todavía, un desafío mayor de este ministerio es acrecentar la visibilidad de esta problemática, no administrar una agenda cuya relevancia ya se encuentra plenamente internalizada por la ciudadanía. Es momento de que Ambiente deje de funcionar como un botín con el que recompensar amigos o aliados y pase a ser dirigida por figuras que cuenten con volumen político y experiencia en la gestión pública, así como con interés y compromiso con los problemas del ambiente. Agreguemos, de paso, que una consecuencia de la falta de presencia del estado se observa en la emergencia de lo que a veces se describe como “ambientalismo falopa”, integrado por grupos de activistas que descreen de la necesidad de interactuar con los funcionarios públicos, la comunidad científica y los expertos en la materia. Transformar este panorama es una tarea prioritaria, y al estado le corresponde dar el primer paso. Mucho tiempo se ha perdido. El daño ambiental, una vez causado, es difícil y costoso de reparar.

Desinterés en la elite dirigente y escaso escrutinio popular ayudan a entender por qué la Secretaría de Ambiente creada en 1991, y más tarde convertida en Ministerio, siempre estuvo presidida por funcionarios sin formación o competencia en la temática ni destrezas organizativas y de gestión de la burocracia estatal

Hay que decir, sin embargo, que la Argentina tiene una “huella ecológica” positiva, esto es, que atrapa más gases de efecto invernadero que los que genera, contribuyendo de este modo a eliminar emisiones de carbono producidas en otras latitudes. De acuerdo al Global Footprint Network, forma parte de ese grupo minoritario de naciones cuya biocapacidad es superior a su huella ecológica y que, por tanto, al secuestrar CO2, morigeran y ralentizan el calentamiento global. En este punto, está en una categoría similar a Finlandia y Nueva Zelanda, y por encima de países “verdes” como Canadá, Suecia o Noruega.[11]Si fuera por lo que sucede dentro de nuestras fronteras en lo que a emisiones de gases de efecto invernadero se refiere, hoy no estaríamos hablando de Antropoceno ni de crisis climática.

De hecho, hay muy buenos motivos para argumentar que el mayor problema ambiental del país no es rural sino urbano: su gran emblema y su mayor escándalo es la cuenca del Matanza-Riachuelo, que recorre 14 municipios del conurbano hasta desembocar en el Río de la Plata. Vertedero de residuos tóxicos y metales pesados, basural y letrina a cielo abierto, esta cuenca tiene el triste honor de figurar, según una importante organización dedicada al estudio de estos temas, entre los ambientes más contaminados del planeta.[12]Otro tanto puede decirse de la cuenca del Reconquista, que atraviesa 18 municipios bonaerenses. El precio de vivir en las proximidades de estos ambientes degradados lo pagan más de 10 millones de personas, casi todas ellas de muy bajos ingresos, que ven su salud y su calidad de vida deteriorados por el modo en que suelen abordarse los problemas ambientales que afectan a los pobres: con desidia y negligencia. Allí se produce la mayor violación al derecho constitucional a vivir en un ambiente sano que oscurece el presente y el futuro de nuestra nación. Un indicador de la escasa relevancia que se le atribuye a esa problemática lo ofrece la designación de un funcionario tan polémico y desprestigiado (además, por supuesto, de falto de competencia en la materia) como Martín Sabatella como presidente de Acumar, el ente encargado de coordinar el programa de saneamiento y recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Una Argentina más democrática tiene la obligación de cambiar estas prioridades, para abordar nuestras mayores deudas ambientales como problemas de todos. Esto significa que el principal obstáculo para construir una mejor relación de la ciudadanía con el ambiente depende de la mejora de la infraestructura de las grandes ciudades y, en particular, de su enorme y desfinanciado conurbano bonaerense. Para ello es necesario invertir esfuerzos y recursos en la extensión de redes cloacales en las periferias pobres de las principales aglomeraciones, en la creación de sistemas de tratamiento para los residuos industriales y residenciales, y en la mejora de los sistemas de transporte urbano. Frente a la catástrofe ambiental que significan las cuencas del Reconquista y el Matanza-Riachuelo, otros temas que han sensibilizado a la opinión pública en las últimas décadas –la creación de plantas de elaboración de pasta de celulosa sobre el río Uruguay, la minería a cielo abierto en las provincias andinas, el uso de agroquímicos en la agricultura extensiva, la producción masiva de carne de cerdo– poseen una relevancia menor. Todos estos temas invitan a reclamar el fortalecimiento de las agencias de regulación y control, pero no deben hacernos perder de vista cuáles son los problemas ambientales que deben estar al tope de nuestras prioridades: los más relevantes y, sobre todo, los que hacen más dura la vida de los más pobres. Si hay una “causa nacional” en la agenda ambiental que el estado debe priorizar es el saneamiento de nuestros grandes ríos urbanos. De ello depende la mejora de la calidad de vida de varios millones de compatriotas a los que el país, desde hace tiempo, parece haberles vuelto la espalda.

Esta tarea es muy demandante de recursos y ésta es una de las razones por las cuales el cuidado del ambiente no puede hacerse en desmedro de los otros dos objetivos mencionados: una política progresista para el campo debe ser, ante todo, una política cuyo horizonte esté dominado por el imperativo de promover el crecimiento y la inclusión social. Contra lo que a veces se escucha en el debate público, estos objetivos no pueden alcanzarse buscando inspiración en las dos grandes apuestas que marcaron nuestro pasado, y cuyo obituario histórico hemos delineado en la primera parte de este ensayo: el crecimiento exportador primero, el crecimiento volcado sobre el mercado interno más tarde. Ambas experiencias tuvieron, en su momento, logros importantes, que es preciso reconocer y celebrar. Pero hoy forman parte de nuestro pasado.

En relación con la primera, hay que decir que Argentina no está en condiciones de volver a convertirse en una potencia agroexportadora como lo fue hasta la Gran Depresión. Las grandes economías asiáticas han sido las primeras en controlar la pandemia y parecen en vías de retomar el formidable ritmo de crecimiento que exhibieron en el último cuarto de siglo. En las próximas décadas, sus enormes mercados continuarán ofreciendo grandes oportunidades a los países productores de alimentos y bienes agrícolas de clima templado. Buenos precios internacionales y tasas de interés inusualmente bajas constituyen atractivos adicionales para orientar nuestras exportaciones hacia expansivos mercados. Pero esta senda, por sí sola, no conduce al desarrollo. Nuestro país no está tan bien dotado en recursos naturales como para hacer pivotear su crecimiento, de manera predominante, sobre una estrategia exportadora. Las estimaciones del Banco Mundial sobre la relación entre riqueza natural y producto bruto per cápita sugieren que Argentina es diez veces más rica en recursos naturales que los países de la Unión Europea y 20 veces más rica que Alemania, Francia o Italia. Pero con esto no alcanza. Nuestro país es bastante menos rico en recursos naturales de lo que solemos imaginar. Tanto Brasil como Chile poseen muchos más recursos naturales per cápita que nuestro país. Pobre en combustible y minerales, en agua y bosque, Argentina está por debajo del promedio latinoamericano en recursos naturales por habitante. En nuestro tiempo, la pampa cuenta bastante menos que hace un siglo. La conclusión es clara: los recursos naturales, cruciales para darle impulso a una estrategia exportadora, no pueden ser el único combustible que alimente el motor del crecimiento.[13]

A esto se agrega que nuestro castigado tejido productivo urbano es demasiado vasto y complejo como para moverse al ritmo de las ventas externas, por más pujantes que éstas puedan resultar. Décadas de veloz crecimiento urbano y disminución (tanto absoluta como relativa) de la población rural, y de acentuado mercadointernismo, han dado forma a un orden productivo en el que las conexiones entre el sector exportador y vastos sectores de la economía son muy indirectas. La tasa de urbanización argentina, que hoy supera el 94 %, se encuentra entre las más elevadas del mundo (en Europa sólo es superada por los Países Bajos y, en América, por Uruguay). Y esto significa que el empuje del complejo agroexportador y sus anexos industriales es insuficiente como para revertir los problemas de pobreza y empleo de los grandes conglomerados urbanos. La agricultura extensiva y la elevada productividad del trabajo agrario han forjado un campo con pocos agricultores y, sobre todo, con pocos habitantes. Este rasgo constitutivo del agro pampeano se ha acentuado en las últimas décadas, al calor de la expansión de una agricultura dominada por empresas de mayor escala, mucho más intensiva en capital que en trabajo. La consecuencia: no es en el campo sino en la ciudad donde se localiza nuestro gran drama social.

el empuje del complejo agroexportador y sus anexos industriales es insuficiente como para revertir los problemas de pobreza y empleo de los grandes conglomerados urbanos

De allí que debamos imaginar de qué manera dinamizar los débiles y empobrecidos mercados de trabajo urbanos, generando una amplia oferta de empleo digno y bien remunerado, al alcance de los residentes más desguarnecidos de nuestras ciudades. En un país con una tasa de urbanización que se acerca al 95%, ensoñaciones sobre la posibilidad de rehabilitar y relanzar a la agricultura familiar de ningún modo pueden contribuir a paliar problemas que afectan a más de 20 millones de compatriotas que, además de residir en las periferias de las grandes ciudades, hace décadas que han perdido todo vínculo de conocimiento y empatía con el mundo de la producción agraria (de hecho, en el año que pasó, varios episodios de toma de tierras en la periferia urbana han vuelto a recordarnos que no en el campo sino en la ciudad donde las mayorías necesitan, de manera urgente, mejor acceso al suelo). Por tanto, una Argentina productiva que incluya a todos requiere, además de una agricultura más dinámica, de la industria y, sobre todo, de una expansión sostenida del sector de servicios (de los modernos tanto como de los tradicionales, de los volcados sobre el mercado interno como de los que poseen potencial exportador) capaz de ampliar la oferta de empleo en nuestras ciudades. Sin manufactura y, sobre todo, sin un expansivo sector de servicios, no habrá ni oferta de trabajo ni mejora social capaz de comprender a todos. Mirar al campo como única vía de entrada al futuro –ya sea que se lo vea bajo el prisma de la agricultura exportadora y su red de empresas asociadas o el de la agricultura familiar–, es una utopía reaccionaria.

Pero esto no significa que podamos remozar el proyecto de nación industrial que tuvo su apogeo entre las décadas de 1940 y 1970, evocado con añoranza cuando se cantan loas a la Argentina del General Perón. Ese puerto seguro y acogedor al que, en medio de la oscura tempestad que es el mundo de la pandemia, algunos parecen querer regresar, no es más que un espejismo. Tal como nos lo recordó Pablo Gerchunoff en un persuasivo ensayo reciente, las transformaciones del capitalismo global ya no hacen posible ese retorno.[14]Cuando comenzó el giro hacia el mercado interno, forzado por la Gran Depresión, había mucho espacio para desarrollar esa industria, que podía expandirse ocupando los espacios que había dejado vacante la retirada de la producción importada. Entre las décadas de 1930 y 1970, la sustitución de importaciones, pese a todas las limitaciones que podamos endilgarle, era una estrategia viable. Desde entonces, su potencial se fue agotando. En nuestros días, ya tiene muy poco que ofrecernos. Tras varias décadas de escalar la cada vez más escarpada cuesta proteccionista, la Argentina ha forjado una de las economías menos dinámicas y más cerradas del mundo. Acrecentar su aislamiento no va a darle impulso a una industria que, desde hace décadas, no está en condiciones de crecer y que, además, está integrada en cadenas productivas que trascienden nuestras fronteras. Si erigimos muros más altos a las importaciones corremos el peligro de encaminarnos –como sucedió en la primera mitad de la década de 2010– no hacia una reindustrialización sino hacia una desindustrialización por sustitución de importaciones y, en definitiva, hacia una economía más pequeña y menos generosa en la creación de empleo. Para las clases populares, un futuro peor que el pasado.

Mirar al campo como única vía de entrada al futuro –ya sea que se lo vea bajo el prisma de la agricultura exportadora y su red de empresas asociadas o el de la agricultura familiar–, es una utopía reaccionaria.

Un futuro mejor que el pasado

En nuestros días, la canasta de consumo popular, además de alimento y vivienda, está compuesta por bienes y servicios intensivos en importaciones (celulares y pantallas, vehículos livianos y automóviles, indumentaria, tecnología). En muchos casos, además, la fabricación de estos productos requiere bienes de capital e insumos que las firmas radicadas en el país no están en condiciones de ofrecer. En las próximas décadas, una vez que la pandemia del Covid-19 quede atrás, esta tendencia se acentuará, volviendo al bienestar popular aún más dependiente de nuestra capacidad para adquirir importaciones. De allí que, si nuestro norte es elevar de manera sostenida el nivel de vida de las mayorías, no podemos ingresar al mundo de la pos-pandemia por la puerta de una economía más cerrada. Ese atajo no conduce hacia una sociedad más integrada y más igualitaria, capaz de expandir la oferta de trabajo digno para todas las mujeres y todos los hombres de nuestra república. La utopía que se inspira en los logros de la Argentina peronista, al igual que la que evoca los logros del Centenario, es una utopía reaccionaria. Ambas son enemigas del progreso social y del bienestar popular.

Esquivar estos callejones sin salida es el gran desafío que nuestro país tiene por delante. No tenemos mejor opción que crecer con el mundo, no de espaldas a él. Y el campo constituye un engranaje fundamental de una política progresista que nos permita encarar ese reto. Sin un agro dinámico, que incremente su capacidad exportadora, no contaremos con las divisas necesarias para estimular a todos los sectores que contribuyen a empujar el crecimiento de la economía y generar más empleo (los servicios, la manufactura, la construcción) y para adquirir los bienes y servicios importados que las mayorías demandan. Diversificar nuestra matriz exportadora también es crucial: en el futuro, parte de las divisas que Argentina requiere de manera imperiosa para crecer de manera sostenida y para mejorar el nivel de vida de sus mayorías provendrán de la vitivinicultura de los Andes, de los unicornios informáticos y la industria de software, de la pesca y, quizás, de los combustibles fósiles de Vaca Muerta. Por el momento, todas estas actividades, junto a las exportaciones de manufacturas industriales, no representan siquiera un tercio de nuestras ventas externas; los dos tercios restantes provienen del campo y sus anexos industriales. No hay duda de que, por un largo tiempo, el grueso de las divisas que la Argentina necesita para ponerse en marcha y sostener su avance tendrá este mismo origen. Si queremos mejorar el nivel de vida de las mayorías, no tenemos otra opción que promover su expansión.

Acrecentar el potencial exportador de la pampa depende de incentivos de distinta naturaleza, no todos ellos definidos localmente (como los precios internacionales que, luego de más de un quinquenio de descenso, hoy vuelven a sonreírnos). La política pública puede contribuir a promover las ventas externas a través de su aporte en investigación y desarrollo, la mejora de la infraestructura de transporte, la eliminación de restricciones cuantitativas a las exportaciones y, sobre todo, mediante la reducción de los impuestos que pesan sobre las ventas externas. Dotado de elevadas ventajas comparativas gracias a la calidad productiva de sus tierras, nuestro país se caracteriza por imponer muy altos tributos a su sector agrícola –mayores que los que pesan sobre otras actividades–, dentro de los que se destacan las retenciones. Ningún país latinoamericano impone tributos tan gravosos a sus exportaciones.[15]Estos impuestos conspiran contra el incremento de las ventas externas y la diversificación de la canasta de bienes agroexportables. Además, las retenciones han contribuido a consagrar planteos agrícolas mezquinos en términos de inversión y de empleo de insumos. En las últimas dos décadas, su principal expresión es la concentración de los recursos disponibles en la producción de soja, más rentable y menos demandantes de inversión que otros cultivos alternativos. Adicionalmente, hay que señalar que las retenciones castigan proporcionalmente más a las empresas más eficientes y, por supuesto, también a las más alejadas de los puertos de embarque, que enfrentan mayores costos de transporte. Es decir, penan a las empresas más dinámicas y a las que realizan tareas socialmente tan valiosas como promover la actividad productiva en los distritos más remotos y peor comunicados. Las retenciones son un obstáculo al crecimiento y a una mejor a distribución regional de sus beneficios.

una vez que la pandemia del Covid-19 quede atrás, esta tendencia se acentuará, volviendo al bienestar popular aún más dependiente de nuestra capacidad para adquirir importaciones. De allí que, si nuestro norte es elevar de manera sostenida el nivel de vida de las mayorías, no podemos ingresar al mundo de la pos-pandemia por la puerta de una economía más cerrada

En otro tiempo, en la era de las exportaciones dominada por los cereales y las carnes, las retenciones eran valoradas porque, a la vez que permitían que el fisco se hiciera de recursos, contribuían a abaratar la canasta alimentaria. Hoy esa función puede realizarse mejor a través de transferencias focalizadas hacia los sectores de menores ingresos, que son los únicos que deberían percibir este tipo de asistencia. Este instrumento también puede reemplazar con ventaja a las restricciones cuantitativas a las exportaciones (como las que, de manera intermitente, han golpeado a la carne y los granos en las últimas dos décadas, y que la administración Fernández ha vuelto a reeditar para el maíz a fines de diciembre de 2020) dirigidas a elevar la oferta doméstica de bienes-salario. Aún si el costo fiscal puede ser temporariamente más alto, una política de subsidios orientada hacia los grupos de menores ingresos es una alternativa preferible a medidas que afectan la inversión y la generación de riqueza. En este punto, como en muchos otros, la prioridad no puede ser la “mesa de todos los argentinos”, pobres o ricos, sino “la mesa de los argentinos que sufren la pobreza”. Un tipo de cambio estable y competitivo, eliminación de restricciones a las exportaciones, y baja de retenciones, son fundamentales para estimular el incremento de las ventas externas, sin el cual no habrá crecimiento sostenido de la economía nacional. Debidamente orientada, la reducción de los impuestos a las exportaciones puede ser utilizada, además, para promover el desarrollo de una agricultura más respetuosa del ambiente. Una baja diferencial de las retenciones de acuerdo al tipo de cultivo (menor para la soja, mayor para el maíz, el trigo o la cebada), alentará la rotación y un uso más diversificado del suelo, con consecuencias positivas sobre la conservación de los nutrientes y un menor empleo de herbicidas.

Promover una baja de los impuestos a las exportaciones no significa desconocer que el estado necesita contar con recursos (como a veces parece creer una dirigencia agropecuaria que, enfocada en la defensa de sus intereses sectoriales, continúa expresando una visión de la comunidad que le debe más al liberalismo del siglo XIX que a la imaginación política del siglo XXI). Dominadas por el gasto previsional y social, que representa alrededor de dos tercios del gasto total, las erogaciones del sector público –una verdadera red de contratos que no pueden alterarse de manera abrupta ni unilateral– son por definición poco flexibles, sobre todo en tiempos de dificultades. El único camino que permitirá reducir la presión fiscal de manera sustentable y permanente es el crecimiento de la economía, que expande la base impositiva. Mientras tanto, sería deseable que las reformas a la matriz tributaria que nos acerquen a este objetivo tengan un ojo puesto en estimular el crecimiento y otro en promover la igualdad. Por sobre todas las cosas, necesitamos impuestos que favorezcan la creación de valor y que, a la vez, ayuden a forjar una sociedad más igualitaria. La traducción de este principio general al mundo de la producción agropecuaria es sencilla. En el campo, la tributación progresista debe incidir con mayor fuerza sobre la tierra y la renta del suelo que sobre el esfuerzo productivo. El hecho de que, desde hace varias décadas, el grueso de la producción tenga lugar sobre tierras arrendadas facilita esta tarea. La mejor fórmula para estimular la creación de riqueza y, a la vez, promover la igualdad, se resume en este principio: reducción de los gravámenes a las exportaciones, incremento de los impuestos sobre el suelo.

Una nación en la que las aglomeraciones urbanas son el teatro en el que 94 de cada 100 habitantes labran su presente y sueñan su futuro nos obliga a liberarnos de muchas ideas del pasado, por valiosas que éstas parezcan. Es lo que, de encontrarse en nuestro lugar, hubieran hecho Sarmiento o Justo y, por supuesto, también Perón

Disminución de los impuestos y eliminación de las trabas a las exportaciones y aumento de los tributos sobre el suelo constituyen el núcleo de una política favorable al crecimiento y la igualdad. La reducción de los gravámenes que pesan sobre la actividad productiva compensada con incrementos en el impuesto inmobiliario no debe concebirse como una concesión a los empresarios agrarios sino como un instrumento para promover el crecimiento sostenido de las exportaciones, con beneficios que van mucho más allá del campo. Movernos en esta dirección, además, ayudará a saldar una antigua deuda: nuestro país grava poco la riqueza heredada, una de cuyas principales manifestaciones es la propiedad territorial. Para agregar otro atractivo: el impuesto inmobiliario, que nuestras leyes conciben como una atribución de los estados provinciales, contribuye a fortalecer a las administraciones subnacionales y favorece el desarrollo local, toda vez que incrementa la masa de recursos a disposición de provincias y municipios. Finalmente: mayor rentabilidad y un horizonte de crecimiento constituyen requisitos necesarios para que, debidamente monitoreados por un estado más eficiente que el que hoy tenemos, los productores incorporen planteos productivos y tecnologías que ayuden a preservar los recursos naturales.

Al cabo de este recorrido, retomemos la pregunta formulada en el punto de partida: ¿qué significa hoy una política progresista para el campo? Entrado el siglo XXI, ya no podemos imaginarla, como en su momento hicieron Sarmiento o Justo –y los que, a veces sin saberlo, todavía hoy se colocan en su estela–, con los ojos enfocados en la pampa. Ya no debemos concebirla como un programa cuyas prioridades son la distribución más equitativa del suelo rural o la promoción de la agricultura familiar. Estos loables objetivos, muchas veces acariciados por las fuerzas políticas progresistas –tanto las inspiradas en el ideario de la izquierda como las de talante nacional-popular– ya no deben encuadrar nuestro horizonte cognitivo. Tenemos que mirar más lejos, elevando la vista hacia la ciudad y también hacia las generaciones por venir. Una nación en la que las aglomeraciones urbanas son el teatro en el que 94 de cada 100 habitantes labran su presente y sueñan su futuro nos obliga a liberarnos de muchas ideas del pasado, por valiosas que éstas parezcan. Es lo que, de encontrarse en nuestro lugar, hubieran hecho Sarmiento o Justo y, por supuesto, también Perón. Menos retenciones, eliminación de restricciones a las exportaciones, más impuestos al suelo y mejor regulación ambiental constituyen las columnas vertebrales de un proyecto progresista para el campo a la altura de los desafíos que impone el mundo de la pos-pandemia: cómo construir un agro más amigo del crecimiento y la innovación, más comprometido con el trabajo digno y la equidad, y en mejores condiciones para abrazar el desarrollo sostenible.

[1]Una introducción a la discusión sobre el significado de la “era urbana” en Neil Brenner & Christian Schmid, “The ‘Urban Age’ in Question“, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 38, nro. 3 (2014), pp. 731-755.

[2]Roy Hora, Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, colección “Biblioteca Básica de Historia”, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2010.

[3]Victor Bulmer Thomas, The Economic History of Latin America since Independence, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 192.

[4]De hecho, los chacareros que alzaron la voz desde el Grito de Alcorta de 1912 no tardaron en advertir que la política democrática no estaba hecha para ellos. Sus denuncias contra el carácter artificial de la ciudad, y más tarde su alianza con dirigentes antidemocráticos como Manuel Fresco, emblema del fraude de la Década Infame, son reveladoras al respecto.

[5]Luis Bértola y José Antonio Ocampo, Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la independencia. Desarrollo, vaivenes y desigualdad,Secretaría General Iberoamericana, Madrid, 2010, pp. 25, 122-124. Disponible en: https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2015/08/bc3a9rtola-ocampohistoria-economica-al-esp.pdf

[6] Albert O. Hirschman, “The political economy of import-substituting industrialization in Latin America”, en Albert O. Hirschman, A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America, New Haven: Yale University Press, 1971, p. 123.

[7]Rosemary Thorp, Progress, Poverty and Exclusion. An Economic History of Latin American in the 20thCentury, Inter-American Development Bank y John Hopkins University Press, Washington, 1998, p. 322.

[8]Bértola y Ocampo, Una historia económica, pp. 258, 312; Thorp, Progress, p. 354.

[9]Federico Tiberti, “El campo argentino, entre la emergencia y el desarrollo”, disponible enhttps://www.abrohilo.org/federico-tiberti

[10]Disponible en https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?end=2019&start=1981

[11]La información está disponible en: http://data.footprintnetwork.org/#/

[12]Véase, por ejemplo, https://science.time.com/2013/11/04/urban-wastelands-the-worlds-10-most-polluted-places/slide/all/

[13]Los datos pueden verse en https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS?name_desc=false

[14]Pablo Gerchunoff, “El nudo argentino”, Le Monde Diplomatique, 8/5/2020.

[15]https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Revisi%C3%B3n-de-las-pol%C3%ADticas-de-apoyo-agr%C3%ADcolas-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf

Dejanos tu comentario

Comentarios

Guillermo Banzato

el 10/01/2021Recomiendo este muy interesante trabajo de Roy Hora. Riguroso análisis histórico de largo plazo para respaldar una inteligente propuesta sobre el sector rural. Un excelente ejemplo de que los científicos sociales podemos y debemos participar de la agenda pública. Difiero en su mirada sobre la agricultura familiar, especialmente considero que en su propia propuesta podría aportar su potencial para generar empleo digno, alimentos baratos y más sanos a los sectores urbanos más vulnerados.

El potencial del Campo argentino | Economía Personal

el 05/04/2021[…] actualidad Roy Hora es a mi entender el mejor historiador contemporáneo del agro argentino, sobre todo de sus orígenes. Una de sus tesis centrales es que la pampa argentina de fines del siglo XIX era un mar de […]